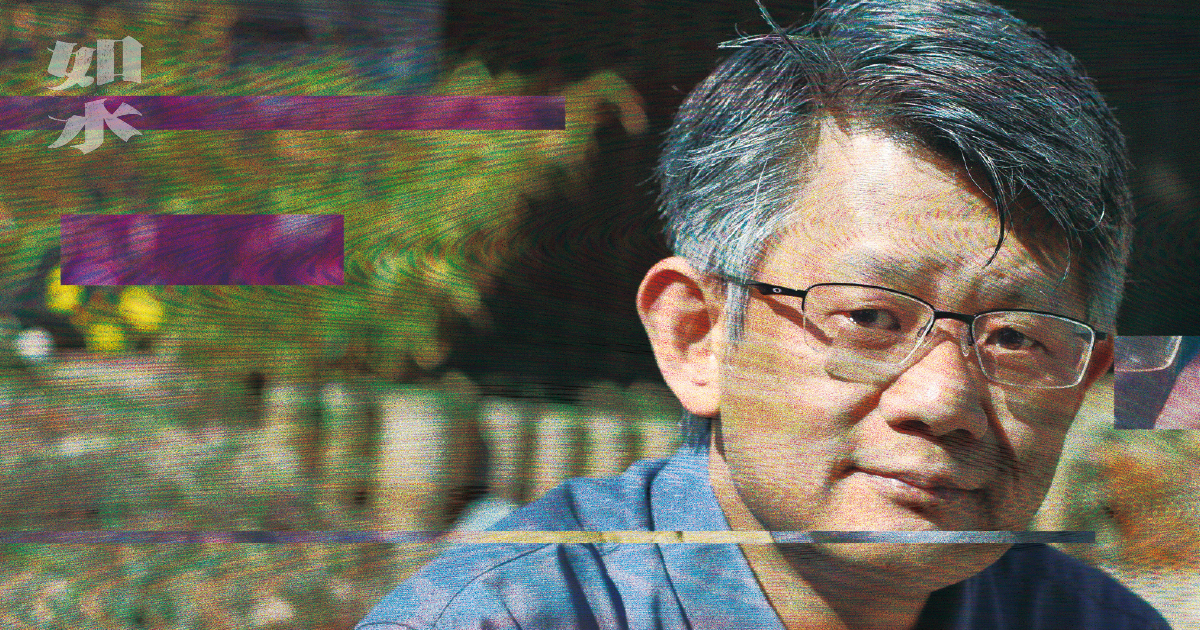

以人民為視野﹕訪問蒙兆達

引言

過去兩三年,不少流亡海外的香港人紛紛設立新組織,為把香港的抗爭運動延續到海外。然而時日久了,很多組織者都會發現要把「延續抗爭」的說辭從一種精神上的信念轉化成行動實在不容易。要在當地社會著實提高大眾或「國際社會」對香港的關注,實在不是一個遊行、集會就可以輕易做到。要如何把香港的問題聯繫到不同國家才是關鍵所在。

「其實我們正面對一個全球的公民社會,需要的是不同類型的戰線。」面對政治打壓下被逼流散海外,這次封面人物之一的蒙兆達帶著他在香港的工人運動經驗來到了英國。蒙兆達是前職工盟總幹事,在今年 5 月 1 日勞動節期間在英國建立一個新組織「香港勞權監察(Hong Kong Labour Rights Monitor)」。

在早前一些媒體訪問中,蒙兆達曾經提到他初到英國的時候,也曾經有過一段愧疚的時間。但立足在英國,他漸漸理解自己身處自由世界,其實仍然有許多行動可以實際地支援香港。而「香港勞權監察」就是那個把香港工人與世界各地的工人運動聯合起來的橋樑。

蒙兆達說道,「香港現在急速地衰敗,面向外間的聯繫有種種限制。對於香港仍然在發生的勞資糾紛,他們的在地抗爭如果要向外尋求支援的時候,要把訊息傳遞出去的時候,已經變得很不容易。特別是國安法的陰霾之下,許多與外國的聯繫和援助都會被抹黑為勾結外國勢力。因此 . . . 我們希望在英國可以成為香港工人運動的窗口,支援香港工人。」

提到工人運動,相信不少讀者都會想起香港多年來透過工人運動爭取的最低工資法、 2013 年碼頭工人罷工運動、或 2020 年初醫護罷工行動。其實工人運動在世界不同國家也經常發生,例如 1926 年英國 Trade Union Congress 發起的大罷工、 1918 年拉丁美洲的大型工人運動、 2020 年印度的工人與農民大罷工等。

因此,在蒙兆達眼中,所謂「國際工人運動」不只是由幾個重要的西方霸權國家組成,也包括一些在南方世界(Global South)的發展中國家。這也許與許多正在以「無黨派取向(Non-partisanship)」方式搞「政治遊說」的「國際戰線」不一樣。提到勞工權益,不少國家的工人運動都是帶有強烈左派思維。然而,這種左派政治論述在「反霸權」前提下,可以「把香港勞工聲音帶到國際」。因此,在蒙兆達眼中,「國際戰線」是建立在「全球公民社會」的普世價值上。

全球公民社會視野

何謂「全球公民社會(Global Civil Society)」?為何這種視野可以在國際社會上延續香港抗爭?根據美國外交政策雜誌《外交事務(Foreign Affairs)》定義,全球公民社會是由不同「跨域國界和政府的組織」所形成,這包括國際性非牟利機構、社運機構、文化、商業和藝術組織等。研究國際社運的學者均認為,當本土運動可以挑戰政權的機會逐漸變得渺茫時,這些跨國組織可以發揮作用,透過在國際社會上產生聯繫,令其他國家的政要和官員從國際關係層面幫忙為本土社運發聲。

在 2019 年期間網民透過 Stand With Hong Kong 發起的 G20 峰會全球登報行動就是其中一個例子。香港網民透過串連國際媒體,在報章上刊登訴求,然後透過 G20 這一個跨國組織的會議,來向中國和香港政府施壓。

然而,羅馬並不是一天建成的。外國政府對於香港的關注,除了有報章行動的加持以外,也是基於中國與各國牽涉到經濟、國防和安全等利益關係,還有當地社會政客和人民對於中國侵害人權的關注而產生的。而蒙兆達所思考的國際戰線,則是傾向從後者入手,透過民間社會的工人團體向當地政要表達對香港的關注,從基層來帶動國際關係。因此,除了在國會遊說的行動以外,蒙兆達認為香港人也應該繼續從各國的公民社會空間出發,尋找更多不同支持香港的聲音。

蒙兆達提到,「如果我們只是把注意力放在不同國家的政府、議會和官員身上,其實我們沒有處理到許多這些國家與民間社會之間的互動關係。其實不只有一條戰線。其中一條是政治遊說,有許多朋友很有心地去做。這方面的工作固然很重要。但我們不能只停留在這個面向。我們也要看看國內民間和政府之間的關係。例如我們的定位是面向更多國際的工會組織,他們也是全球公民社會的一些 key players。所以當我們和他們闡述一些香港的工人抗爭故事,當我們想得到他們對於香港的關注的時候,他們也會在他們的國家產生一些政治作用。因為他們的政府需要 accountable to 他們的人民。在歐洲、美國甚至亞洲國家,他們的工會組織在當地社會扮演一個很重要的持份者。因此,當我們比較立體地看見一些國家的政要和議員,他們之所以會對香港有某些取態,也是他們在當地社會與公民社會的不同持份者之間的互動所產生的結果。如果我們不思考如何在公民社會層面工作,我們就會慢慢流失當地公民社會對於香港的支持。

對於我來說,我希望大家看見,其實我們面對一個全球公民社會,需要不同的戰線。而我們的定位是希望凝聚不同國際工會的團體,與不同工會社群對於香港議題的關注,特別是未來香港工人運動的支持。我覺得其實需要不同的戰線之間的合作,例如新聞、人權、環保、婦女團體,我們需要就不同的戰線互相補位,來產生一種互動作用。」

然而,這種合作關係真的有用嗎?不少香港人在過去的美國大選期間都紛紛認為國際社會需要的,其實是一個強人。例如特朗普(Donald Trump),正是一個被推崇的右翼強人,用以抵抗中國的勢力。而因為特朗普在總統任期的後半階段,在公開言論上處處與中共針鋒相對,所以不少香港人會認為特朗普才是香港人真正的世界盟友。

而在政治光譜的另一邊,那位特朗普的競選敵人拜登(Joe Biden),不少香港人會描述他為擁抱中國大陸的「親共政客」。同一時間,一些香港人也會批判左翼的政治理念,認為「左膠」對國際普世價值的執著極其量也只會是軟弱的國際壓力。那麼在今天的國際社會上,以「左翼」為基礎的工人運動還有抗爭的力量嗎?

在蒙兆達眼中,香港人對特朗普的崇拜其實是有一個根本的前設,就是國際關係只有霸權國家之間的角力和政客之間的利害關係。對蒙兆達來說,國際關係不只是建立在國與國和政要與政要之間的關係。這些國家和政要對中國的態度,是基於當地社會的公民社會支持而產生。因此,國際關係的體現不應只建基於是否支持一個「人」的問題上,而應該是要對一些「事」的普世價值取態上。這樣才可以令香港問題在各國的公民社會中產生共鳴和支持。這種「對事不對人」的態度,令他更容易在世界各地找到不同的連結。因為不同地方的人所面對打壓經歷是可以比擬的。

因此,在烏克蘭問題上,不單是因為俄羅斯本身作為一個中國盟友入侵烏克蘭,所以烏克蘭人是香港人的朋友。更是因為香港人和烏克蘭人(也包括台灣人)均面對霸權的入侵和無止境的軍事威脅,所以應該互相支持。這種邏輯套用在工人運動上,就可以讓更多不同國家的工人組織透過看見香港長久以來一直存在跨國資本對工人的剝削和壓迫,而找到支持香港的根據點。

連結全球工人﹕優勢與挑戰

對不少人來說,從一個較為現實角度出發,其實不同國家的人民面對不一樣的政治現實,他們的文化與利益也不一致,我們該如何以全球公民社會的視野來建立集體行動?若我們依蒙兆達所言,走出國家視野的框架,轉以工運為軸心的人民視野,我們或許能看到一個不一樣的世界,更或許能看到一個已經實然存在的全球公民社會。

多年以來,職工盟均為 ITUC (International Trade Union Confederation)一員。ITUC 多年來一直以推廣及捍衛工人權益為宗旨,促進各地工會合作並進行國際倡議工作。現在 ITUC 的成員遍佈 163 個國家,一共代表 2 億工人,儼然是一個全球公民社會的網絡。

蒙兆達指正因職工盟一直是 ITUC 一員,各地工會會在不同場合交流,其成員亦有多年交往關係,亦會互相聲援對方的抗爭,例如 2013 年香港碼頭工潮便得到來自各地碼頭及運輸工會的大力支持。所以當他們說起香港的抗爭故事時,其他成員亦會較易理解並信任他們。

但縱使如此,他亦聽聞有一類左翼人士覺得職工盟甚至整場香港反修例運動,都是由美國背後所操縱。蒙兆達不知道有多少人這樣想,但左翼中的確有一個流派,會覺得香港組織收了許多美國的錢來做這些抗爭,甚至退一步,即使香港抗爭者沒有收美國政府的錢,但因為反修例運動在詆毀中國,所以從結果而言,香港人也在助長美國帝國主義。

這種意識形態並不是一朝一夕所建立起來。據蒙兆達所言,他們有不少人在蘇聯時代就受史太林影響,甚至在布拉格之春時,即使蘇聯的坦克車駛入布拉格廣場,他們也拒絕譴責蘇聯。時至今日,他們中間甚至有人不願意譴責俄羅斯入侵烏克蘭,惟恐這樣也會助長美國帝國主義。

蒙兆達指面對這些人,最好的辦法是向他們描述香港人所面對的具體狀況。事實上,他們之中有很多人根本不理解香港的政治現實。他會向他們解釋香港人所失去的是基本人權與自由, 不論他們所抱持的是甚麼意識形態,捍衛這些東西也是有如呼吸空氣一樣,最自然不過的事情。他亦會向他們解釋職工盟與其他組織的合作是建基於國際的工人團結運動,完全不涉及傾向任何一方的政權利益。在很多時候,認清對方所身處的現實是擺脫對立的意識形態的第一步。

但歸根究柢,我們要擺脫以國家政權為主導的意識形態。只要我們依然覺得只要跟中國對立就是支持美國,又或只要不支持美國就是在為中國撐腰,我們就無法走出這個二元對立。這種從冷戰時代到今天以國家主義為視野的取態,逼使我們向某一國家靠邊而敵視其他國家的政府以及人民,而正正是這種取態,定義了某些左翼流派的意識形態。蒙兆達指,若我們能反過來以上述的全球公民社會作為定位,我們就能擺脫國家的視野並以人民的視野取而代之。不論是在歐美抑或在香港及中國,都有被資本以及霸權所剝削的團體和人民,當我們定位以他們為團結對象的時候,我們就不用選向哪個霸權靠邊或要被逼為某個霸權站台。

以上的建議不只適用於歐美的左翼分子,亦適用於不少香港的群體。不少香港人太輕易墜入不支持民主黨就是支持共和黨(又或不支持保守黨就是支持工黨)的二元對立之中。我們尤其容易墮入一種非友即敵的態度,只要外國政府或政要與北京持敵對態度,敵人的敵人就是我們的朋友,反之則是我們的敵人。對蒙兆達而言,這種想法其實有其自相矛盾的地方。

在反修例運動期間,當我們向世界說 Stand with Hong Kong 之時,這個訴求是指向普世價值。我們的意思是,香港人正在捍衛民主與自由等不能被替換的普世價值,並以此說詞來說服外國政府,希望其他國家不要為經濟或貿易利益而放棄對普世價值的支持。若然我們認同這些普世價值不能被替換,當我們看到其他政府正在打壓工會、侵犯婦女、對人權極不友善的時候,我們理應持有同樣批評的態度與覺醒的態度,不能因其與北京敵對就妥協,不然我們就會與我們聲稱所捍衛的價值相違背。

不少海外港人組織或許會對以上的結論持懷疑態度。我們在第四期的《如水》訪問了多個組織,他們不少人都認為若然香港人要繼續進行遊說及倡議工作,他們就要保持 bipartisan 或 non-partisan 的態度,不能得罪任何一個當地政黨。蒙兆達對這種態度有所保留。

他說,當你在英國成立組織,就職當地企業,參與本地工會時,你不止是香港公民社會的一員,更是英國公民社會的一份子。這樣的話,你無可避免要就英國的本地事務表態。海外港人的著眼點不應是如何避免表態,而是如何選擇他們的路線與意識形態。對香港勞權監察而言,他們支持香港工人運動,亦認為工人運動是香港民主運動不可或缺的一部分,這反映了他們對民主的視野與願景,而這視野是在爭取民主的運動中不可迴避的。

為何不可迴避?當我們放眼世上的民主政府時,有些政府較偏向支持資本自由,其他政府則較著重市民的社會福利,民主政體之間的構成與路線可以大不相同。蒙兆達認為我們不可以說讓我們先爭取民主再來處理這些問題。若說我們在這些問題上是一張白紙,那只是自欺欺人。畢竟,在民主運動之中,這些不同的路線之間一直在互相競爭並交流,我們要做的不是對這些路線視而不見,而是弄清我們自己支持的是哪條路線。

從香港勞權監察的定位而言,當工人權益、弱勢社群的保障、又或人民基本人權被侵犯時,不論這些人身處何方,勞權監察都會留意被壓迫人民的狀況並發聲支援他們。反之,當香港工人的權益被侵犯又或香港公民組織受到打壓時,勞權監察也希望海外的工人組織能支援香港人。蒙兆達明言我們要建立的是人民的力量 (people’s power)。人民並不囿於一個地方或領域,當我們面對的是跨國的強權或資本剝削時,我們也需要以跨國的合作去應對之,而這就是人民的力量。

本地香港抗爭在高壓環境下如何延續

這種發自民間的力量,除了在國際社會上可以讓香港議題得到關注以外,蒙兆達認為,在香港本地社會中,也可以產生一種團結性力量。這種力量可以在黑暗的政治打壓時期中,讓反抗意識延續下去。

他在訪問中提到著名捷克前總統、作家及思想家哈維爾(Václav Havel)在 1985 年所寫的《無權力者的權力》一書中提出的「平行社會(Parallel Polis)」概念。蒙兆達認為,在極權打壓之下,當政治空間日漸收窄的時候,香港人更應在生活上尋找更多非政治空間來產生政治性行動,以達到哈維爾所提到的「另類地下文化(Alternative Underground Culture)」。

蒙兆達提出「在上世紀 70 年代東歐共產政權統治下的一些異議者運動中,他們提出否定政治的政治(The politics of antipolitics)。他們當時在波蘭、捷克等地也是面對很嚴峻的政治打壓。也許,我們無法即時改變政權的體制,但我們可以把集中力從改變政權,轉移到「自主生活空間」或「日常公民權利」中。從這些範疇去累積抵抗力量。

這有兩方面的含義。一,如果直接挑戰政府地位和權力,就會可能迅速招致打壓,很難聚集民間力量。所以從策略上來說,把專注轉移至社會領域,或許可以得到更大空間。二,爭取民主並非單純從改變政權可以達致。非政治性、生活上的抗爭其實也是實踐社會民主化的進程。在面對今天嚴峻打壓,似乎我們展現出來一些新的抵抗形式,也是與當時東歐的政治策略相似,也讓我們看見許多新抵抗模式和型態。」

因此,雖然香港本地的大規模遊行、集會和其他抗爭運動已經在國安法通過後消亡,但人民仍然可以在非政治層面的空間建立一些共同生活方式,讓反抗意志繼續延續下去。

在生活經濟方面,蒙兆達認為黃色經濟圈雖然從表面上看今非昔比,但人們的消費習慣仍然沒有改變,仍然在堅持抵制主流親建制的主流經濟。而面對洗腦教育的問題上,不少民間學習平台和獨立書舍的成立,也讓不少香港人可以繼續在這些生活空間找到自己認同的信念和價值。

當傳媒被收編甚至取締,新聞自由遭到肆意審查,社會上亦湧現了更多公民記者及小型自主媒體。而在職場及社區層面,雖然大型工運組織被迫解散,許多非建制區議員和立法會議員均已經被捕、被逼流亡或被取消資格。但民間仍然有許多互助組織和行動,讓社區內、職場上的香港人可以互相幫助。就算在政治選舉上,基於「完善了」的選舉制度已經不會出現異見聲音,民間的極低參與率和各種形式的政治嘲諷,也可成為一種不合作運動的抵抗。蒙兆達認為,「這些不同形式的自主抵抗,就如同哈維爾提出的平行社會結構的出現。平行社會就是會出現一些獨立於政權的民間領域,在權力滲透和壓迫之下,仍然努力維持一種合理生活。」

海外港人在香港威權社會下如何自處

在地港人固然有其抗爭的空間,但身處海外的港人又該如何作出支援?蒙兆達在回應這個問題時,回想起職工盟以往的工作。過往職工盟除了是立足香港,也同時扮演一個窗口的角色去支援中國大陸的工人抗爭。因為中國的打壓非常嚴重,工人無法組織自主工會,甚至無法和外界取得資訊流通。

職工盟正正是一個在香港的窗口,傳遞這些中國大陸發生的事情到國際社會。職工盟亦會在香港聲援中國抗爭者,當工運份子被打壓的時候,他們會組織示威行動到中聯辦抗議。而若果中國國內勞資問題牽涉到香港或外國企業,職工盟亦會向他們施壓以支持中國工運。

時移勢易,現今香港形勢正急速地衰敗,香港面對的情況,或許與中國的情況的確愈來愈相似。香港依然會有人不願放棄抗爭,但他們要對外散播資訊或取得海外的支持,將會日益變得困難。畢竟,在國安法的陰霾下,任何與外國的聯繫或從外國取得的援助都會被抹黑為勾結外國勢力。因此,香港的工運正如當年的中國工運一樣,需要一個窗口。蒙兆達在英國成立香港勞權監察,正正是希望在英國設立一個這樣的對外窗口,支援香港工人。

結語

從本地到國際、從政治到非政治,其實以人民為視野的眼光能夠在政權的體制外產生一種無形的公民力量。根據哈維爾的理論,這種力量可以是一種「預設性的民主社會(Prefigurative Democracy)」。在民主自決尚未來到以前,人民就已經可以在本地和國際公民社會的空間建構一種集體力量。這種力量不是基於「政權擁有者」和國際關係上的敵我矛盾而產生,而是基於人民對不同事件的取態和價值而產生的力量。

這種視野的好處,也許是減低對於「個人」的依賴。因為「個人」的取態永遠都較「集體」的價值取態更容易被影響和收買。而群體的力量,雖然看似微弱,卻是各國不同社會中最重要的組成。一個政權倘若沒有了人民的服從(極權社會)或支持(民主社會),政權本身就不會穩定。

正如蒙兆達所言,當香港社會面臨更嚴峻的壓迫時,在外流散的香港人,不但可以從政治遊說上嘗試在國與國之間的利益關係中為香港尋求利益,也可以嘗試把香港與其他國家的人民所面對的打壓,以普世價值連結在一起。這種連結會讓香港人面對的挑戰獲得一個更廣闊的支持和理解,也可以讓香港的集體意識以「另一種(Alternative)」方式在平行社會中延續下去。