細讀《毛澤東與市場》

「中國製造」的「鳥籠」經濟

從北京「鳥巢」到中國「鳥籠」

2008 年在北京「鳥巢」舉行的奧運開幕禮,電視機傳來美、法、日等多國元首出席的畫面。「中國製造」的世界盛事,引來不少人對中國經濟發展的美好想像與嚮往。尚記得當時在香港各區免費派發的紅色「中國加油」貼紙早已缺貨;卻剩下無人問津的「香港加油」貼紙。其實莫說「香港加油」,就連當時國際社會上關注的西藏人權問題、中國軍援蘇丹政府在達爾富爾戰爭進行的種族滅絕問題,都得不到很多香港人關注。有群眾甚至對當年陳巧文在火炬接力期間高舉西藏的「雪山獅子旗」示威感到反感。但太平洋彼岸的美國,當年尚在選戰中的奧巴馬和希拉莉,已公開要求時任總統布殊,跟隨德國總理默克爾的步伐,杯葛京奧開幕典禮。不過,政治沒有絕對。奧巴馬在上任後卻奉行與中國「接觸(Engagement)」的外交政策,試圖在美國債務危機中,與中國及全球各國合作,尋找經濟機遇。

當時對美國和許多西方國家而言,眼前的中國既是政治封閉的極權鳥籠社會,但同時這鳥籠非常龐大,具備一個可發展勞動力及消費市場。極權威脅仿似遙遠,經濟利益卻近在眼前。

時隔 14 年,奧運旗幟再次在北京「鳥巢」升起。但這時候的中國,是一個疫情下的「鳥籠」。2022 年北京冬季奧運會開幕禮,多國元首以中國疫情為由缺席,甚至明確宣布「外交抵制」。「中國製造」的「動態清零」政策,加上官方不時高調提及的「制度自信」,引來不少國內悲劇與外界質疑。而香港也在這 14 年間改頭換面。當年陳巧文的西藏「雪山獅子旗」可以公開揮舞飄揚,最多只是引來輿論批評,但今時今天馬拉松選手身上的「香港加油」刺青,卻是違法的煽動標誌,要多加封控管制,更莫說那上萬名因自由之名被捕的抗爭者。太平洋的彼岸,不少港人以為會親共的拜登政府,卻透過國際盟友處處以經濟圍堵中國,提出要與中國「競爭」。全球多國在晶片科技、軍事技術和經貿出入口,都尋求淡化中國的角色。

對美國和許多西方國家而言,現今中國既是惡名昭彰的極權國家,亦是全球產業鏈上的競爭者。這些年,正值全球極權主義不斷擴張,世界更需要一套如何應對中國這個混合市場與極權社會主義政權的說明書。這次筆者評論的新書《毛澤東與市場:中國企業的共產主義根源(Mao and Markets: The Communist Roots of Chinese Enterprise)》,正試圖解釋這套混合體,思考中國如何意圖製造一個「鳥籠」式的市場經濟。

Mao and Markets: The Communist Roots of Chinese Enterprise

矛盾的混合體:一個「鳥籠」的誕生

自從鄧小平上任後提出的改革開放,中國正式走入「具備中國特色的社會主義道路」。仍記得筆者第一次聽到這個名詞,腦海一片迷惘。因為中國改革開放走的是市場經濟路線,有別於毛澤東年代保守的「計劃經濟」路線。鄧小平主張「先讓一部分人富起來」,讓私營企業得以發展和擴張。那麼,這是「社會主義」嗎?馬克思如果仍然在生恐怕會被立刻激死。

提到「具備中國特色的社會主義道路」,筆者當時就想起了「具備中國特色的蘋果 iPhone」,那是數百元有找的「iOrange」山寨低智能電話。然而,這就是當時西方社會部分觀察家認為的中國特色社會主義。與其說是社會主義,不如是入門版的資本主義。依據社會發展理論,許多國家在發展初期,都必須由政府以鐵腕手段,操控國家整體的市場發展,繼而進入自由市場和民主化道路。日本的戰後時期與韓國的漢江奇蹟,均是不少社會學家信手拈來的好例子。那麼隨著中國步入這「入門版」資本主義,當時不少評論都認為,國家經歷高速增長以後,因為政制、經濟與資訊科技是相輔相成,中國必然逐漸走入完全自由化的資本主義制度,並須依賴開放的政制來承托經濟的發展。但最終事與願違,「iOrange」終究不能進化成「iPhone」──零八奧運後的兩年,中國正式爬過日本,成為世界第二大經濟體,但中國的極權式共產主義根基依舊陰魂不散。中國加入了新加坡、沙特阿拉伯、阿聯酋等,成為發達但非民主、非多黨輪替的政治體系。那自由經濟與民主政體互相緊扣的現代性想像,正式在中國宣布破滅。

然而,在這發展途中,中國卻創出了「華為」、「騰訊」、「字節跳動」等全球科技巨擘,並逐漸發展不同產品橫掃全球。這類型的企業,一方面並不是那自由資本主義下的經濟企業,反倒像是具備黨性的私人企業:以私人名義成立,但必須符合黨的規範營運。因此,中國的市場經濟並不需倚杖獨立的執法和司法機關作為規管,只需透過不斷持續大內宣所產生的社會規範(Norms),來向私人企業施加向黨表達忠誠的壓力。因此,華為創辦人任正非曾說:「華為的文化某種意義上講就是共產黨文化,以客戶為中心就是為人民服務」。

事實上,這意識型態的規範與市場經濟的結構,是矛盾地混合在一起的。雖然資本市場和社會主義在本質上是互相矛盾,但在操作上完全可以並行,而矛盾的解決方法就是把資本市場當成是遊戲規則,社會主義作為玩家的思想指導。因此,玩家在某程度上,是享有市場自由的,只是一切的市場行為都必須用來表達對黨的一切忠誠。他們雖然擁有自己的企業,但這些企業並不能視為個人利益所有,必須服從中國共產黨的方向和指導。而在中國的市場上,一些企業家也同時為共產黨員,馬雲、任正非等人就是透過他們的雙重身分來鞏固這種社會主義的市場經濟。此外,就算是非黨員的企業家馬化騰,也會為保護自己的企業免於「被收割」,主動會見官員配合黨的「反壟斷」大方針。

當然,社會主義的集權制度難免為私營企業帶來諸多制肘。自習近平上場以後,中國政府的確對民營企業施加許多管制,不少觀察家和網台 KOLs 都會紛紛提及中國近年「國進民退」,即國營企業進場,民營/私營企業退場的大勢。但書中提及一項有趣的統計:2020 年,中國近九成的企業仍屬私營企業,佔全國稅收一半,同時佔國民生產總值(GDP)六成,且為城市帶來八成就業機會;另外,中國的創新科技產業,私營企業佔了七成。從宏觀經濟分析,其實以私營企業主導的市場經濟結構,至少在短期內難以倒退。中國共產黨要維持 GDP 增長,就必須繼續依賴私營企業在全球市場的地位。因此,比起「國進民退」,筆者認為共產黨正在培養的是更多的「籠中鳥」。

筆者這裡提出的「籠中鳥」,是專門指一些符合黨的規範營運的企業。中國共產黨會容讓企業家有限度地自由發展企業,當中無法忍受規管或企業發展盈利不佳的企業,就會被國營企業吞併,而存活下來的民營企業,就是完全服從的優秀「籠中鳥」。這些商家大多都把業務拓展到海外,並公開讚揚中國的發展,又認為自由市場是一種病態,因此自願成為被囚禁的鳥。除此以外,不少外國商人也希望擠入中國市場,成為籠中鳥的一分子。當今超級巨富馬斯克(Elon Musk)為了在中國發展 Tesla 電動車企業,便自願成為中國大外宣,讚揚中國人勤奮、美國人經常逃避上班,美國自由社會在他的眼中,是一個充滿矛盾、不如中國的問題社會。到了今時今天,許多世界企業和銀行,還有香港商界人士和地產集團,都會這樣理解中國社會,選擇漠視中國的人權問題,繼續和中國做生意。

籠中鳥的五大育成法則

有別於以往一些觀察家認為鄧小平的經濟開放政策是把中國完全轉向,離開毛澤東的共產主義思想,本書作者認為,近代中國的市場經濟是毛澤東思想遺下的現代化產物。就是這種以共產主義為根基的經濟體系,才能夠育成筆者提及的「籠中鳥」。具體而言,本書提到以下五項育成法則。

一、以模糊政治作為核心

作者參考中國傳統的集權制度,認為在習近平統治下,中國更著重「大一統思想」,而這種統一性,是以「服從」作為威權主義的政治理念基礎。具體而言,共產黨作為權力核心,宣布社會發展方向時,會從宏觀角度講述,例如習近平的言論就經常刻意迴避具體字眼,更著重口號式、理念性的字詞;而其底下的不同政府幹部和私營企業,則須要跟從這個方向走。香港前特首梁振英 2016 年的施政報告時,重複了 42 次「一帶一路」,這就是一種底層幹部作為服從者表忠的重要示範。當不同官員和企業不斷重複上層言論,再加以自我延伸和實踐,他們就會「主動」從自己的事務中「跟黨走」,令中共可有效鞏固社會規範。這是一種「主動的」文化性集權方式,與訂立明確法例規範企業的「被動式」管制不一樣。這種做法就如當年各地紛紛誦讀《毛語錄》,個人從自己生活上體現一種「毛澤東」一樣,令人甘願成為籠中鳥,並譴責任何渴望飛翔的鳥,認為飛行是一種病。

二、經濟「去中心化」作為叢林法則

作者提到,毛澤東當年容許地方官員掌控實際權力來實行政策,而中央政府的角色,則如筆者在前文所提及,主要提供較模糊的政治思想指導。一些地方官員成功向上級通報自己的政策成果,便會獲得往上攀升的機會。這種做法在毛澤東時期,讓不同的地方勢力互相競爭,但也帶來不少虛報和貪污問題。而在今天習近平統治下的中國,去中心化的叢林法則讓不同地方企業互相競爭,因此,民間企業與地方行政機關經常要互相「合作」和以「禮」相待,行走在潛規則之中,而高速發展帶給不同城市的污染問題,更是難以控制。

三、一種意識型態、千種實踐方式

所謂「不管黑貓白貓,抓到老鼠就是好貓」,不少人認為鄧小平為實用主義者,在八十年初為了發展經濟,似乎可以把共產主義的意識型態拋諸腦後,但作者認為,這段時期的鄧小平,只是在尋找經濟高速增長入場券的過渡期。及後的鄧小平和諸位領導人,並非只見成效、不計意識型態。「六四事件」也許就是一個好例子,鄧小平不惜負上被國際制裁的代價,也要動用軍隊清場並屠殺平民和學生。習近平的思想方針,更是以意識型態為現實經濟利益核心。就算是地方政府對示威民眾作暴力鎮壓,引來國際的關注和譴責,那只是在實踐過程「走過頭」,並非意識形態錯誤。反之,地方機構和企業,只要在實踐行為上不符合黨的「意識形態」方向,哪怕是忠於事實的傳媒報導和學者研究,也會被打壓,必須予以警告,甚至取締。

四、自古以來的一個中國「鳥籠」── 歷史存在主義

作者還在書中提到,毛澤東作為中國歷史的愛好者,經常把自己的治理觀念與過去的君王相比。而中國共產黨作為中國唯一領導黨,須把歷史編寫成一套正當的論述,將過千年的中華地區歷史,講述成「中國」的歷史。其中一段經常引用的近代史,是鴉片戰爭以來的百年屈辱,中共藉把中國描述成西方殖民時期的受害者,來論證現今中國的強大和引起民族自豪及自信。這種「種族民族主義(Ethnic nationalism)」令中國經濟發展變成民族主義的「偉大」經濟成果。商家也必須從國家整體發展利益的角度,論述其對中國廣大人民的經濟貢獻。任何與黨相違的人都是背叛民族的罪犯。

五、「愛好和平」作為一種公關手段

在外交政治上,中國政府以往會使用溫和的言語,來論述自己希望尋求合作多於對抗,以「熊貓」作為愛好和平的象徵,的確是中國多年來成功的大外宣策略。然而,近年的「戰狼」外交言論頻頻,中國經常批評美國本土發生的種族暴力問題;習近平早前被拍攝到在 2022 年 G20 峰會場外與加拿大總理杜魯多會談時,當面痛斥他把一些對話內容洩漏給媒體。這些舉動紛紛讓不少國際關係觀察者反思,中國在外交取態上是否已轉向。

書中作者認為,中國依然在相當程度上尋求「合作」的空間,而大多數的「戰狼外交」言論則只為國內的「大內宣」用途。筆者認為,這部分的分析值得商榷。因為「戰狼外交」在國際舞台上並非虛幻之術,而是嘗試在國際舞台上把美國的「民主」道德光環撕破。而中國以此作為對抗西方的手段,亦的確獲得一些盟友國家的認同,進而遊走在反對美國霸權的潮流,更順理成章地提倡中國的制度自信,把「籠中鳥」的方程式輸出全世界。

結語:輸出世界的「中國製造」鳥籠

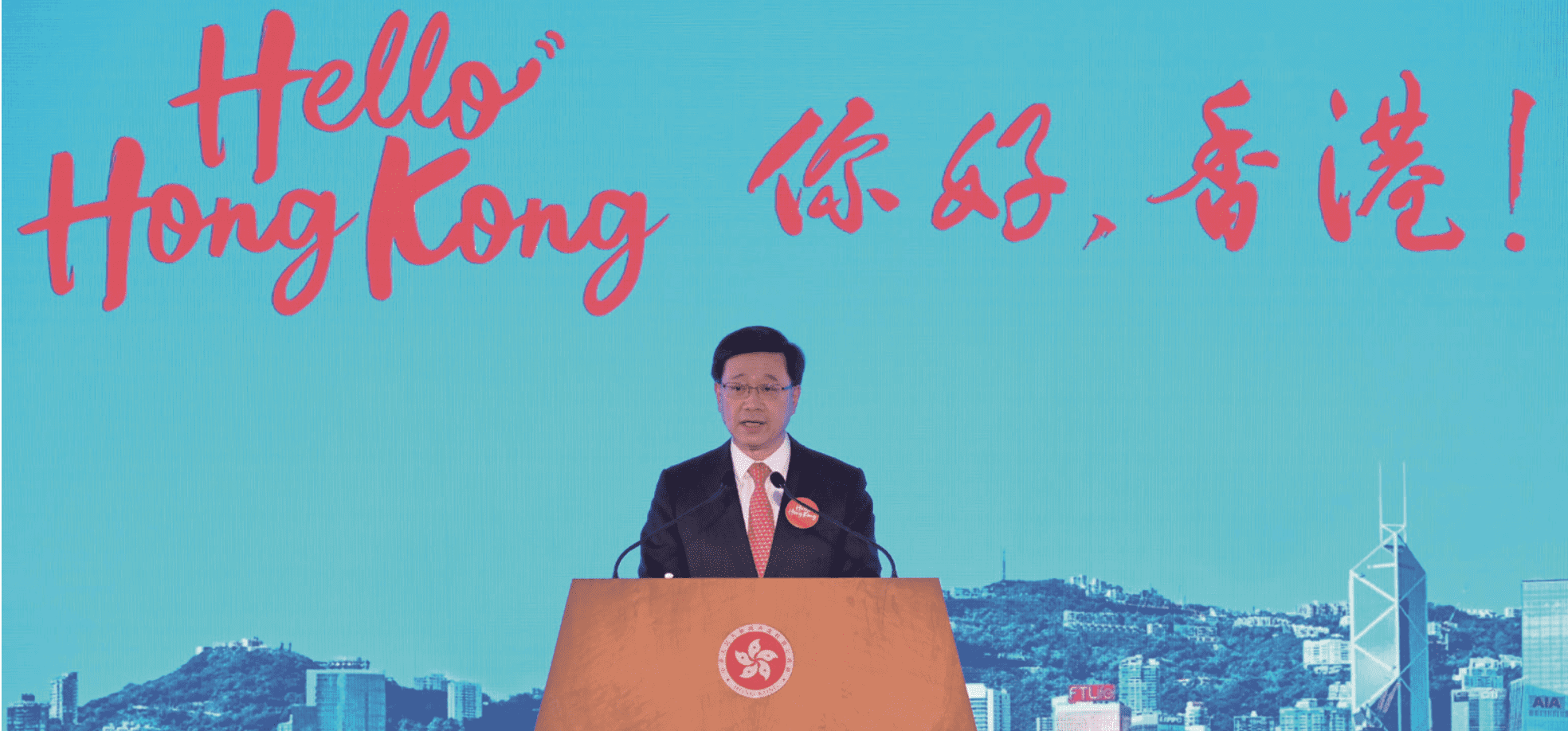

近月,港政開始了一系列的「你好,香港」(Hello Hong Kong)全球推廣活動。香港,曾經是西方資本世界與中國極權社會的一個中介地。今天的香港,已經是「中國製造」的「鳥籠」上的一道閘門。在港府官員眼中,是祈盼繼續打通全世界;實際上,是向外吸納更多「籠中鳥」,用經濟力量逼外地商家對中國的政治問題繼續噤聲。說到這裡,筆者認為《毛澤東與市場》一書缺乏了這方面的視角,也過份執著於中國共產主義根源的存在性問題。

關於「共產主義」的根源性問題,事實上,中國式共產主義在歷史上不斷被重新詮釋和改變。筆者認為作者過份依賴心理學的「印記理論(Imprinting theory)」作為根基,將個人年少的時代經歷與現今的政治及經濟策略劃上關聯。作者在不少篇幅提出,現時所有中國商界人物,都因為年少時經歷過「文化大革命」,因此擁抱市場經濟的共產主義根源。書中甚至提及,中國政治體系可以讓市場經濟與共產主義共存,是因為中國文化底蘊的「陰陽合體」,指這種體系令中國有別於著重眼前利益的西方。筆者認為這種討論心理學概念的理解過份粗疏,然而,值得一提,這也是不少評論家和網上 KOLs 都會使用的分析方法。就是借用一個政治人物年少時期的經歷和時代背景,來解釋現今該位政治人物宣布實行的決策。然而,神像很高,其實也是因為人民都俯伏下跪在平地上。除了個人層面的年少經歷,其實體制內的幕僚、官員和人民也非常重要。如何在體制內外,把共產主義蓋上一種文化意識包裝,加上資本社會的利益作為誘導,建立民族自信並輸出全世界,是思考當代中國社會不可或缺重要部分。

本書又採用大量毛澤東時期的歷史材料來思考與當今中國的政府及企業行為的關聯。然而,必須留意,當今各領導人公開的個人經歷,都是經過反覆修改、雕琢和挑選。因此,當作者試圖在歷史的進程上,思考任正非、習近平、馬雲等人公開的年少經歷,用來解釋今天他們迎合「市場經濟、共產主義」的雙重特性時,這些推論其實是「無從判斷」多於「部分正確」。因為生命並非一條直線,年少的輕狂不一定造就年老的執著;不少人也可以在成長以後,轉過頭來站在自己年輕時代的對立點。關於在人生中反覆修改政治定位的問題,1989 年「譴責中共當權者屠殺中國人民」的梁振英也許是一個不錯的例子;每一個從 2008 年貼上「中國加油」貼紙轉變到 2019 年高喊「香港加油」的香港市民,也是如此。歷史進程與人生的交疊產生出的變數,是這本書在套用「印記理論」時,尚未處理的那個人與社會的複雜關係問題。而如果那年少的經歷的推論前因,會受結論而左右,那麼這個推論就「點講都啱」,哲學上稱為「恆真式(tautology)」。

不過,筆者必須在此提出,書中以毛澤東時期作為建基點來討論當代中國的政治形態,仍是相當可取的。因為過去中國經常向世界展示一個「改革開放」、愛好和平,與文革時期不一樣的中國。事實上,到了今天,不論是「說好香港故事」的港府,還是努力拉攏發展中國家來抗衡西方世界的中國政府,都試圖在說一個別問政治、但市場開放的鳥籠式中國故事。因此,在西方社會才會有許多袒護中國的政界、商界和學界人士。早前,筆者才和一位知名的歐洲社運學者有一個有趣的晚餐對話。他坦誠道,若非近年的香港社會問題和中國疫情封控問題,他和許多學術同伴會以為中國是一個穩健發展的經濟體,充滿和諧的景象。但這幾年的中國社會和香港,的確敲醒了他、敲醒了世界上不少政商界的人,也敲醒了每一個走上街頭的香港人。

因此,筆者才會認為,今天思考的中國社會必須納入全球經濟的連結性作為思考。書中論述的中國經濟模式,缺乏了現時中國對國際企業和不同國家的「全球經濟脅迫手段(global economic coercion)」。筆者認為,今天我們思考中國在應對晶片戰爭和美國的「對抗性」外交取態時,同時應考慮中國對許多西方國家與大型國際企業施加的脅逼,要求他們在人權問題上噤聲。這種做法,就是把鳥籠向外擴張,試圖把一些國際企業放入鳥籠之中,要求他們在追求中國市場的經濟利益發展同時,配合黨的政治思想指導。如此,我們才看見中國共產主義根源的市場經濟,是具備全球性和侵略性,是一個新霸權(imperialism)的體現。這與世界想像的美國透過資本市場產生的經貿、軍事霸權,有著截然不一樣的軀殼。

到了今天,各位流散在海外的港人事實上也在努力透過香港情況和在中國全球經濟的定位,說一個新中國的「霸權故事」。如此,才可以讓更多成長在資本主義社會、不透徹理解中國現狀的人,明白中共的極權社會主義根源。